털을 잃고 땀을 얻은 인류, 느려진 재생력

ㅣ데일리포스트=김정은 기자ㅣ같은 상처를 입어도, 인간은 침팬지보다 세 배나 느리게 아문다.

최근 국제 연구팀은 인간의 상처 회복 속도가 주요 포유류보다 평균 2~3배 느리며, 그 배경에는 진화적 구조 변화가 있다는 사실을 실험을 통해 입증했다.

이번 연구는 2025년 5월, 국제학술지 'Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences'에 게재됐다.

◆ 털 대신 땀샘…잃어버린 줄기세포

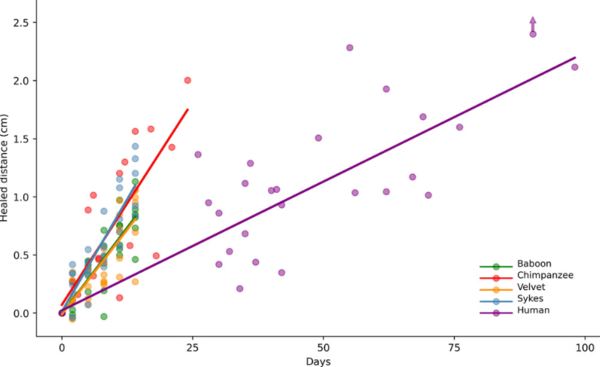

일본 류큐대학교의 아키코 마츠모토-오다(Akiko Matsumoto-Oda) 교수팀은 피부 종양 수술을 받은 성인 환자 24명의 회복 경과를 추적하고, 같은 방식으로 침팬지, 개코원숭이, 버벳원숭이, 쥐, 생쥐 등 다양한 포유류의 상처 치유 속도와 비교했다.

결과는 명확했다. 인간은 하루 평균 0.25mm씩 회복된 반면, 다른 포유류는 평균 0.61mm의 속도로 상처가 아물었다.

이 차이는 단순히 피부 두께나 체질의 문제가 아니었다. 연구팀은 진화 과정에서 털을 줄이고 땀샘을 늘린 인간의 피부 구조 변화가 치유력 저하의 원인이라는 결론을 내렸다.

인간은 고온 다습한 환경에 적응하는 과정에서 땀샘이 발달했고, 그 대가로 체모와 모낭의 밀도는 급격히 줄었다. 그런데 모낭은 단순히 털이 자라는 구조물이 아니라, 피부 재생을 촉진하는 줄기세포가 집중된 중요한 부위다. 털이 사라지면서 줄기세포도 함께 줄었고, 이는 곧 상처 회복 능력 저하로 이어졌다는 설명이다.

또한 인간의 피부는 타 영장류보다 3~4배 두껍고 더 복잡한 구조를 가지고 있어 조직이 재생되는 데 시간이 더 걸린다. 인간은 이처럼 느린 회복 속도를 감수하면서도 ‘효율적인 체온 조절’이라는 전략을 택했다.

◆ 느린 회복, 돌봄으로 극복한 종

흥미롭게도 이러한 생물학적 약점은 인간에게 또 다른 진화적 이점을 가져왔다. 회복이 느린 특성을 보완하기 위해, 인간은 타인을 돌보고 협력하는 사회적 행동을 발전시켜왔다.

실제로 180만 년 전 조지아에서 발견된 호모 에렉투스 유골은 치아가 모두 빠진 노인의 것이었다. 음식 섭취가 어려운 상황에서도 오랫동안 생존했다는 것은, 공동체의 돌봄이 없었다면 불가능했을 일이다. 이 사례는 인간이 진화적으로 ‘서로를 돌보는 존재’가 될 수밖에 없었던 이유를 잘 보여준다.

이처럼 생물학적 약점을 사회적 전략으로 극복해온 것이 바로 인간의 특징이다. 상처는 쉽게 낫지 않지만, 함께 손을 내밀 수 있는 사회가 있었기에 인류는 살아남았다.

이번 연구는 인간과 주요 포유류의 상처 회복 속도를 실험적으로 비교하고, 그 차이를 진화적 관점에서 분석한 보기 드문 사례로, 향후 피부 재생 치료제나 상처 회복 기술 개발에 중요한 통찰을 제공할 것으로 기대된다.