10년 관찰 끝에 밝혀진 '숲속 미식가'의 전략적 채집 본능

ㅣ데일리포스트=김정은 기자ㅣ고릴라가 땅을 긁는 행동은 오랫동안 곤충을 찾기 위한 것으로 알려져 왔다. 숲 바닥을 헤집고 낙엽을 걷어내는 모습은 곤충을 사냥하려는 단순한 본능으로 해석돼 왔다.

하지만 최근 중앙아프리카 콩고공화국에서 진행된 장기 연구는 이 행동의 목적이 전혀 다른 데 있었음을 밝혀냈다. 고릴라가 땅을 긁는 이유는 다름 아닌 송로버섯을 찾기 위해서였다.

이 연구는 국제 자연보전기관인 WCS(Wildlife Conservation Society)를 중심으로, 콩고공화국 북부 누아발레-은도키 국립공원에서 약 10년에 걸쳐 진행됐다.

연구팀은 서부 저지대 고릴라(Western Lowland Gorilla)를 장기 관찰한 끝에, 특정 개체들이 낙엽을 걷고 땅을 긁은 뒤, 작은 둥근 물체를 입에 넣는 장면을 반복적으로 확인했다.

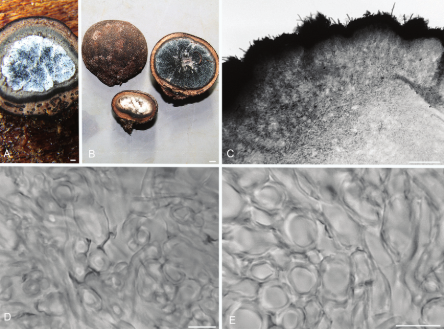

이후 분석 결과, 고릴라가 채집해 섭취한 것은 바로 송로버섯(Elaphomyces labyrinthinus)이었다.

송로버섯은 일반적으로 식물 뿌리와 공생하며 자라는 지하 균류로, 인간에게는 '검은 다이아몬드'로 불리는 고급 식자재다. 고릴라에게는 단백질과 섬유질, 미량 무기질을 공급하는 다양한 영양 보완 자원으로 추정된다.

특히 열대우림처럼 계절적으로 식물성 자원이 부족한 환경에서는, 땅속에 숨은 송로버섯이 생존을 위한 중요한 보완식 역할을 할 수 있다.

흥미로운 점은, 이 채집 행동이 모든 고릴라 집단에서 공통적으로 나타나지 않는다는 것이다. 일부 집단에서는 거의 매일 송로버섯을 채집한 반면, 다른 집단에서는 전혀 해당 행동이 관찰되지 않았다. 개체 간 차이 역시 뚜렷했다.

특히 연구팀은 송로버섯 채집 행동이 드문 집단에 속했던 암컷 고릴라가 이 행동이 활발한 집단으로 이동한 후 송로버섯을 채집하기 시작한 사례를 기록했다. 이는 고릴라 사이에서 개체 간 행동이 사회적 학습을 통해 전파될 수 있음을 시사한다.

실제로 연구팀은 고릴라의 배설물에서 송로버섯 성분을 직접 확인했으며, 개체 간 행동 차이뿐 아니라 집단 간 식이 습성의 차이도 분명히 나타났다.

이러한 관찰 결과는 고릴라 사이에서 음식에 대한 선호와 행동이 사회적 상호작용을 통해 공유되고, 학습될 수 있다는 가능성을 제기한다.

즉, 무엇을 먹을 것인가에 대한 판단 역시 개별 본능이 아닌 집단 내 경험과 학습에 따라 형성될 수 있다는 뜻이다.

고릴라의 이러한 채집 행동은 단순한 본능적 반응을 넘어선다. 지표면의 단서를 관찰하고, 낙엽을 걷어내며, 감각적으로 송로버섯의 존재를 식별한 뒤 땅을 파는 일련의 과정은, 일부 수렵채집 사회에서 발견되는 전통적 채집 방식과 유사한 구조를 갖는다. 비록 도구를 사용하지는 않지만, 그 속엔 경험 기반의 판단력과 전략적 접근이 존재하는 것이다.

이번 연구는 국제학술지 《Primates》에 게재되었으며, 주저자인 가스통 아베아(Gaston Abea)는 해당 지역 출신의 토착 연구자다. 그는 "우리 조상은 고릴라를 사냥했지만, 이제는 그들을 보호하고 있다"며, "이 연구가 더 많은 지역 주민이 자연 보호에 참여하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

특히 이 논문은 콩고에서 토착민 연구자가 주저자로 참여한 첫 공식 생태 논문이라는 점에서 더욱 의미가 깊다.

고릴라의 식이 행동에 대한 이번 발견은, 기존 생태학적 해석의 한계를 넘는 사례로 주목받고 있다. 그동안 '곤충 채집'으로 단순 분류됐던 행동 뒤에, 복잡한 환경 적응력과 사회적 학습 능력, 그리고 문화적 전파의 가능성이 내포돼 있었던 셈이다.