ㅣ데일리포스트=김정은 기자ㅣ개나 고양이와 같은 반려동물뿐만 아니라 문어, 물고기, 곤충 등 다양한 생물이 통증을 느끼고 있을 가능성이 밝혀지고 있다.

게의 눈과 발톱 사이 등을 자극한 실험을 통해 갑각류의 뇌가 체조직 손상을 인식하는 '통각 수용기(Pain Receptor)'를 통해 통증을 느끼고 있을 가능성이 확인됐다.

이 연구 결과는 생물학저널 '바이오로지(Biology)'에 게재됐다.

기존 연구를 통해 게·새우·가재 등 갑각류가 통증을 느낄 수 있다는 사실은 알려졌지만, 통증 자극에 반응하는 기관인 '통각 수용기'가 존재하는지에 대한 연구는 거의 없었다.

이에 스웨덴 예테보리대 동물생리학자인 린 스네든(Lynne U. Sneddon) 박사 연구팀은 포르투갈의 리아 포르모사 국립공원에서 포획한 유럽 꽃게(Carcinus maenas)를 이용한 실험을 진행했다.

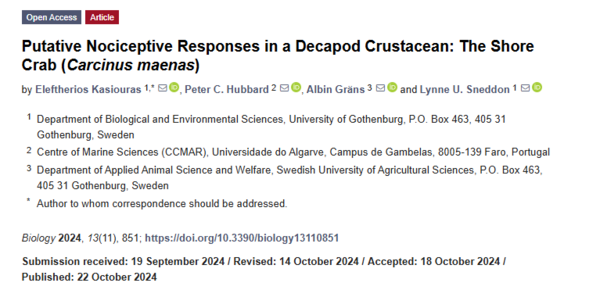

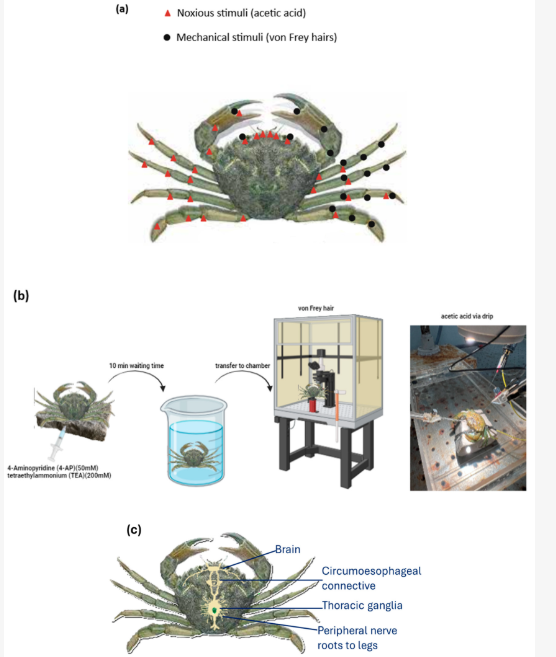

실험에서는 호흡이 가능하도록 게를 바닷물에 담그고 고무줄로 돌에 고정했다. 그 후 드릴로 등딱지에 구멍을 내고 노출된 중추신경계에 미세전극을 부착했다. 또 심한 움직임을 막기 위해 신경근 차단제를 주입했다.

연구팀이 눈·더듬이·발톱 사이 연조직 등 약 30곳에 화학적 자극과 기계적 자극을 가한 결과, 눈 등의 연조직 자극에 대해 중추신경계에서 유의미한 반응이 나타났다.

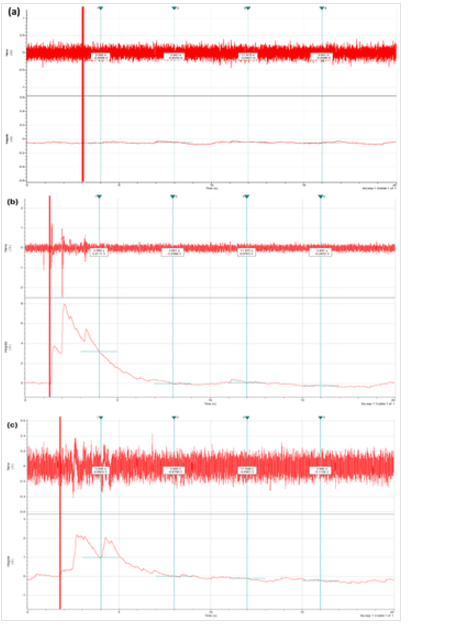

아래는 위에서부터 ▲바닷물 ▲폰 프레이 기법(von Frey technique:굵기가 다른 털로 다양한 힘을 가해 반응 확인) ▲아세트산으로 자극했을 때 게의 반응 그래프다.

바닷물에는 별다른 반응이 없는 반면 아세트산이나 폰 프레이 기법에는 확실히 반응이 나타나는 것을 볼 수 있다. 또 전체적인 경향으로 기계적 자극이 아세트산에 비해 더 짧고 더 강한 신경 활동으로 이어졌다.

동물이 '통증을 느낀다'고 정의하려면 단순한 수용기 반응뿐 아니라 그 반응이 뇌의 특정 영역에서 처리되거나, 동물이 자극을 회피하려고 하거나, 부정적인 반응을 보이거나, 자극으로부터 자신을 보호하는 것을 학습하는 등 다양한 조건을 충족해야 한다.

따라서 이번 연구만을 가지고 '게가 통증을 느낀다'고 증명하기는 어렵다. 그러나 게에 '통각 수용기'로 추정되는 기관이 존재하고 그것이 중추신경계의 반응으로 이어진다는 사실은 실험으로 확인되고 있다.

스네든 박사는 "향후 갑각류를 동물 복지 대상에 포함시킬 필요성이 있다"면서 "갑각류를 계속 먹으려면 고통을 덜 받게 하는 방법을 찾아야 한다. 갑각류가 통증을 느끼고 그에 반응한다는 과학적 증거가 있기 때문이다"라고 주장했다.