ㅣ데일리포스트=김정은 기자ㅣKAIST 바이오및뇌공학과 남윤기 교수 연구팀이 기존 반도체 공정의 한계를 넘어서는 새로운 방식의 3차원 뇌신경 칩 제작 기술을 선보였다.

이번 연구 성과는 국제학술지 '어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials)' 온라인판(6월 25일자)에 게재됐다.

◆ 절연체 먼저 만들고, 잉크가 채우는 ‘역발상 공정’

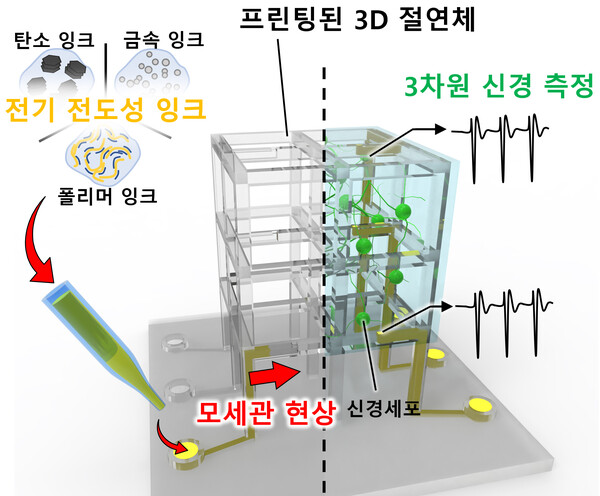

체외에서 배양한 뇌 신경조직은 뇌 연구를 단순화한 실험 모델로 널리 쓰여왔으나, 기존 장치는 반도체 공정을 기반으로 제작돼 입체 구조와 형태 변형 구현에 한계가 있었다. 이를 극복하기 위해 연구팀은 3D 프린팅을 활용한 새로운 제작 방식을 고안했다.

연구팀은 먼저 미세 터널이 형성된 속이 빈 절연체 구조를 3D 프린터로 출력했다. 이후 전도성 잉크가 모세관 현상으로 터널 내부를 스스로 채우도록 해 전극과 배선을 동시에 형성했다. 이 과정을 통해 기존의 ‘전도성 패터닝 → 절연체 도포 → 전극 오프닝’ 순서 대신 ‘절연체 제작 → 전도성 잉크 채움’이라는 역발상 공정을 확립했다.

이번 성과는 반도체 공정에 기반한 기존 뇌신경 칩 제작이 지닌 높은 비용과 설계 제약을 동시에 해소할 수 있다는 점에서 의미가 크다. 특히 복잡한 3차원 신경 네트워크를 모사할 수 있어, 인체 뇌 연구를 단순화한 실험 모델의 정밀도를 높이고, 향후 신경질환 기전 분석이나 신약 개발 연구에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

◆ 맞춤형 3D 뇌신경칩, 뇌과학 연구와 바이오컴퓨팅에 기여

이 방식으로 제작된 플랫폼은 프로브형, 큐브형, 모듈형 등 다양한 형태 구현이 가능하며, 그래파이트·전도성 폴리머·은 나노입자 등 여러 전극 재료도 활용할 수 있다. 이를 통해 신경 네트워크의 내부와 외부에서 발생하는 다채널 신호를 동시에 측정할 수 있어 신경세포 간 상호작용과 연결성을 정밀하게 분석할 수 있다.

남윤기 교수는 "3D 프린팅과 모세관 현상을 결합해 신경칩 제작의 자유도를 크게 확장했다"며 "뇌과학 기초 연구뿐 아니라 세포 기반 바이오센서, 바이오컴퓨팅 같은 응용 분야 발전에도 기여할 것"이라고 말했다.

- KAIST, ‘모빌리티 2025 기술시연회’ 개최

- KAIST, AI와 광유전학 결합해 파킨슨병 정밀진단·치료 가능성 제시

- KAIST, AI로 군중 밀집 예측…혼잡 사고 예방 정확도 76% 향상

- KAIST, 로봇 창업 잇단 성과…휴보 정신 잇는 글로벌 도전

- KAIST, 스스로 학습·복원하는 초저전력 인공 뉴런 반도체 개발

- KAIST, 개인정보 공유 없이 병원·은행에서도 통하는 연합학습 AI 개발

- 빛 0.02초로 3,000℃ 구현…KAIST, 수소 생산 효율 6배 높였다

- 모기 구기에서 뽑아낸 초미세 노즐…정밀 3D 바이오프린팅의 새 돌파구