ㅣ데일리포스트=김정은 기자ㅣ천체망원경은 사용하는 렌즈와 거울이 클수록 많은 빛을 모을 수 있기 때문에 어두운 천체를 볼 때는 대형 망원경을 사용하는 편이 좋다.

망원경은 크면 클수록 좋다는 발상에서 시작된 '태양을 거대한 천연 망원경으로 사용하자'는 흥미로운 아이디어에 대해 우주전문 매체 스페이스닷컴(Space.com)이 설명했다.

전파망원경은 안테나의 유효 지름이 클수록 해상도가 높아져 고정밀을 원하는 경우 광범위하게 설치된 여러 대의 안테나를 동원하는 '초장기선 간섭(VLBI)' 관측법이 사용된다.

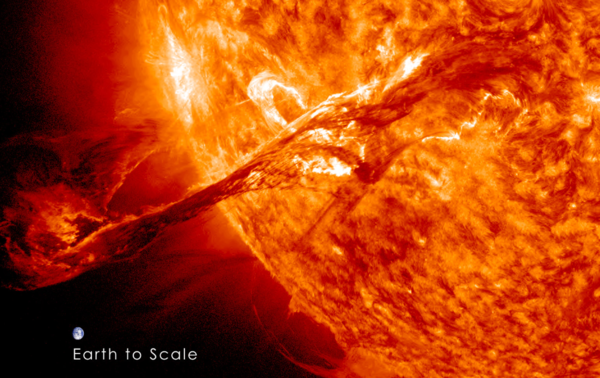

VLBI가 활용된 대표적 사례가 거대 블랙홀 촬영에 도전한 국제 연구협력 프로젝트 ‘사건지평선망원경(EHT·Event Horizon Telescope)’이다. 세계 각지의 전파망원경을 연결해 지구 크기 가상 망원경으로 운용하는 이 프로젝트를 통해 인류는 지금까지 M87 블랙홀과 궁수자리A 블랙홀 윤곽 포착에 성공했다.

더 거대한 관측 네트워크 구축을 위해 관측용 인공위성을 우주로 보내는 스페이스 VLBI 계획도 있지만, 스페이스닷컴은 "고맙게도 태양계 중심에는 태양이라고 하는 거대한 망원경이 이미 설치되어 있다"고 지적한다.

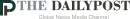

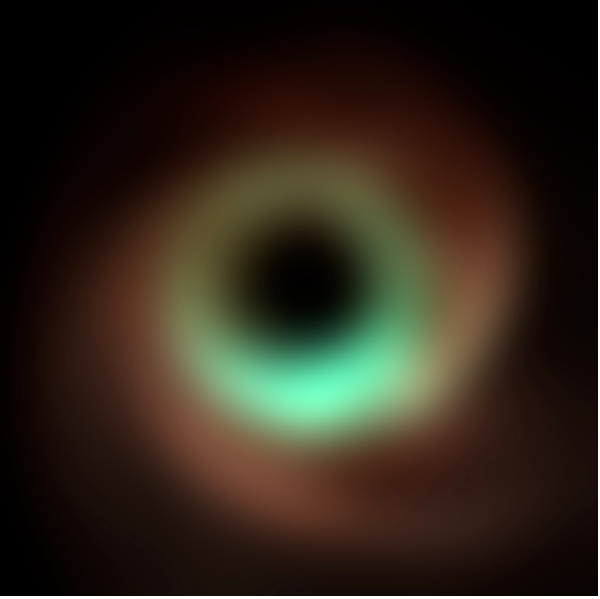

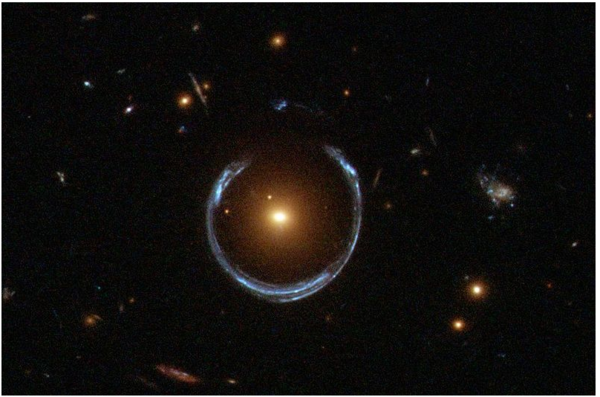

태양 자체는 렌즈도 거울도 아니다. 그러나 그 거대한 질량에서 발생하는 시공간의 왜곡으로 태양 옆을 스치는 빛의 경로가 휘면 마치 볼록렌즈를 통과한 것처럼 빛이 한데 모이는 초점이 형성된다. 이 현상은 '중력렌즈 효과'라고 불리며, 태양이 만드는 중력렌즈를 사용해 우주 저편을 관측하려는 구상을 '태양중력렌즈(SGL,Solar Gravity Lens)'라고 한다.

EHT의 성능이 달 표면에 놓인 오렌지를 찾을 수 있을 정도라고 하는데, 스페이스닷컴에 따르면 '태양중력렌즈 망원경'이 실현되면 그 100만 배의 정밀도를 구현할 수 있다.

물론 태양을 천연 망원경으로 사용하려면 해결해야 할 과제가 있다.

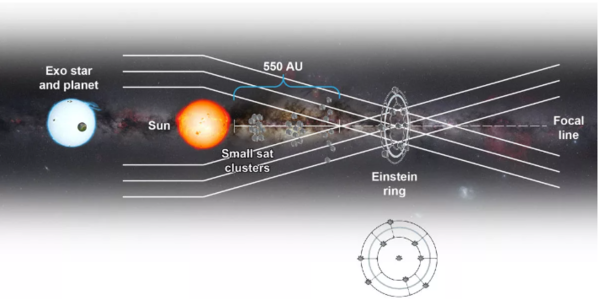

우선 태양중력렌즈로 관측을 하려면 렌즈 초점이 맞는 곳까지 나가야 하는데 초점까지의 거리는 약 550천문단위(AU), 즉 지구에서 태양까지의 거리의 550배인 약 820억 ㎞에 달한다. 이는 지구에서 명왕성까지 거리의 10배 이상이며 1977년 발사돼 지구에서 가장 먼 인공물이 된 보이저 1호와의 거리의 3배 이상에 해당한다.

게다가 태양중력렌즈로 관측을 하려면 지구에서 멀리 떨어진 곳으로 우주선을 보내야 하고 우주선에는 그곳에 계속 머물기에 충분한 양의 연료를 탑재해야 한다. 또 태양중력렌즈로 생성한 이미지는 수십 ㎞의 공간으로 퍼지므로 우주선은 해당 범위 전체를 스캔해야 한다.

태양으로 렌즈를 대신하는 발상의 시작은 1970년대까지 거슬러 올라간다. 그로부터 반세기에 걸쳐 축적된 지식과 기술에 의해서 고안된 실용적인 계획으로 소형 경량 인공위성인 큐브샛을 사용하는 방안이 제창되고 있다.

이 방법에서는 우선 다수의 큐브샛을 태양 빛을 추진력으로 이용하는 '솔라세일(solar sail)'로 심우주로 내보낸다. 그리고 초점거리에 도달하면 감속시켜 각 큐브샛이 지구로 전송한 관측 데이터를 연결해 분석한다.

스페이스닷컴은 "태양중력렌즈 망원경은 인류가 앞으로 몇 세기 동안 만들 수 있는 그 어떤 망원경보다 우수할 것이다. 무엇보다 망원경이 이미 존재한다. 이제 카메라를 적절한 위치에 가져가기만 하면 된다"고 전했다.