ㅣ데일리포스트=김정은 기자ㅣKAIST 연구팀이 전기 자극 하나로 세포 속 신호 물질을 선택적으로 만들어내고, 이를 통해 세포 반응을 자유롭게 켜고 끌 수 있는 ‘바이오전기합성(Bioelectrosynthesis) 플랫폼’을 개발했다. 향후 전자약, 맞춤형 세포 치료, 전기유전학 등 미래 의료 기술에 폭넓게 활용될 전망이다.

KAIST는 11일 생명화학공학과 박지민 교수 연구팀이 김지한 교수팀과 공동으로, 전기 신호만으로 일산화질소(NO)와 암모니아(NH₃) 같은 주요 생체 신호 물질을 원하는 시점에 생성하고 반응 시점·범위·지속 시간을 정밀하게 제어할 수 있는 기술을 구현했다고 밝혔다.

이번 연구에는 KAIST 생명화학공학과 이명은·이재웅 박사과정 연구원이 제1 저자로, 김지한 교수가 공저자로 참여했다. 성과는 화학·화학공학 분야 권위지 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’ 7월 8일자(온라인 8월 4일 공개)에 게재됐다.

◆ 하나의 물질로 두 신호를 선택 생산

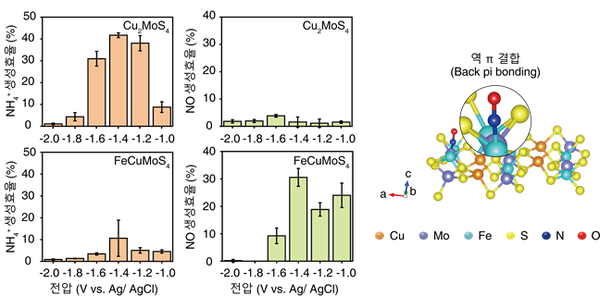

연구팀은 인체 내 질산염 환원효소 반응에 착안해, 질산염(Nitrite, NO₂⁻)을 단일 전구체로 활용했다. 구리-몰리브덴-황 촉매(Cu₂MoS₄)에서는 암모니아가, 철이 포함된 촉매(FeCuMoS₄)에서는 일산화질소가 주로 생성되는 원리를 규명해, 촉매 교체만으로 두 신호 물질의 생산을 자유롭게 전환할 수 있음을 입증했다.

전기화학 실험과 시뮬레이션 분석 결과, 철이 일산화질소와 강하게 결합해 선택성을 높이는 반면, 철이 없는 촉매에서는 암모니아 생산이 유리하다는 점이 확인됐다.

◆ 세포 반응 ‘전기 스위치’ 구현

연구팀은 해당 플랫폼으로 인간 세포에 발현된 통증·온도 센서 단백질(TRPV1)과 pH 감지 채널(OTOP1)을 작동시키는 데 성공했다. 전압 세기와 작동 시간을 조절해 세포 반응의 시작과 종료, 작용 범위까지 제어할 수 있음을 실험적으로 입증했다.

박지민 교수는 “전기 신호로 다양한 신호 물질을 선택 생산해 세포를 정밀하게 조절할 수 있다는 점에서 의미가 크다”며 “신경계·대사질환 전자약 등 차세대 의료기술로 확장 가능성이 높다”고 밝혔다.